Napoli. Lo scorso 4 febbraio, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale, Sezione “S. Tommaso d’Aquino” di Napoli, in occasione della presentazione dell’esposizione permanente di disegni del Professor Francesco Lucrezi e del relativo catalogo: “Im eshchakèch Jerushalàim. Se ti dimentico, Gerusalemme”, edizioni Verbum ferens, Napoli 2020 (introduzione di Francesco Asti, testi di Pasquale Giustiniani e Aldo Trione, ho presentato questa relazione.

Da qualche decennio l’antica immagine della città celeste è diventata realtà di fatto. La Mir russa e lo Skylab statunitense furono gli apripista. Poi iniziò la messa in orbita dell’ISS, la stazione spaziale internazionale, e ora vola il primo modulo della cinese Tiangong 3. Poi è in corso d’opera il programma statunitense di colonizzazione permanente della Luna, Artemis III, previsto per il 2025. Né i cinesi stanno a guardare sulla sponda del fiume. Mete attraenti per habitat umani permanenti sono i cosiddetti punti di Lagrange, dove le forze gravitazionali sono in equilibrio: approdi sicuri in un oceano di vuoto turbolento. C’è grande enfasi per il gigantesco telescopio spaziale Webb, che da alcune settimane è stabile intorno a Lagrange 2 (L2) e il cui occhio, puntato verso le smisurate profondità dello spazio-tempo, tra pochi mesi regalerà una fotografia ancor più dettagliata dei primi passi dell’universo conosciuto, le prime stelle, forse. Come il dito dell’Adamo michelangiolesco, proteso verso l’Altissimo, che sfiora, ma non tocca, così Webb rappresenta l’attuale limite dell’aspirazione umana del ricongiungimento con l’Assoluto.

L’opinione pubblica, si diceva, enfatizza questo traguardo, ma si tace sulle altre installazioni spaziali militari, che mano a mano occuperanno ogni punto di Lagrange tra la Terra, la Luna e il Sole.

Tutto ciò sembrerebbe quasi un inno all’inventiva, alla volontà e alla scintilla di trascendenza così viva nell’uomo. Ma uno sguardo meno poetico, più concreto, raffredda subito tali slanci. Il titolo dell’ultimo numero di “Limes”, il noto mensile di geopolitica, è piuttosto eloquente: “Lo spazio serve a farci la guerra”; e i vari, autorevoli articoli della rivista mostrano il lato oscuro della natura umana trasferito oltre l’orizzonte del visibile: il cielo stellato sopra di noi. Che, però, non è più causa di sublime meraviglia filosofica, ma destinazione di calcoli predatori o strategici.

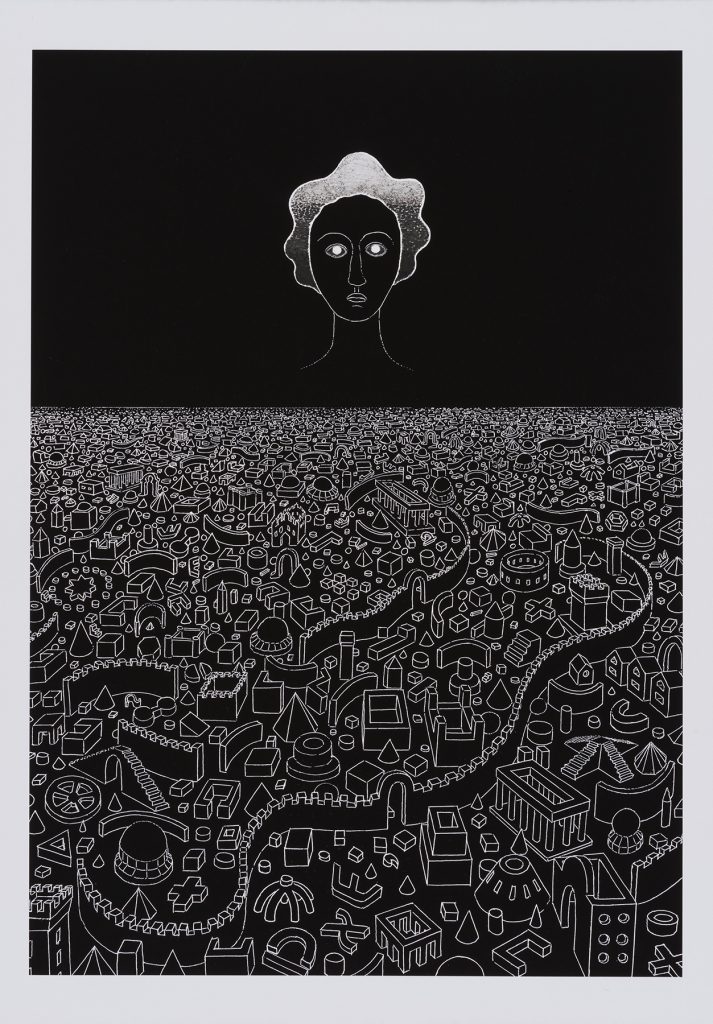

Ecco, scorrendo le tavole di Francesco Lucrezi dedicate al salmo 137, im eshkachèch Jerushalàim, “se ti dimentico, Gerusalemme”, sull’esilio del popolo di Israele in Babilonia, le prime suggestioni rimandano ad antiche letture, poco più che adolescenziali. Ma quanto suggestive. La città è il tema, e che sia non una città qualsiasi, ma Gerusalemme, Santa per molti popoli, colma di verticalità la direzione dell’immaginario. Sono disegni perturbanti, ma non espressionisti. La mente che li ha creati è analitica, ordinata, consequenziale, logico-deduttiva. Al centro di queste rappresentazioni non c’è l’umanità (cosa sarà, poi, “l’umanità”? esistono solo i singoli e le loro particolari relazioni), né la Terra (oggi declassata a generico “pianeta”), né il progresso o qualche altro ente ideologico astratto. Al centro c’è la domanda per eccellenza: l’enigmatica relazione tra uomo e Dio.

La città è spazio umano, conchiuso, adagiato sul piano orizzontale. Dio è invece sfera, non geometrica, ma parmenidea: “ben distinta” pienezza dell’Essere, incondizionata, illimitata verticalità. La seconda sovrasta la prima, la riflette, talvolta, ma non la tocca. E cosa riflette? Michael Crichton nel best seller Sfera ne dà un’immagine convincente. Di fronte all’assoluto (nel libro rappresentato da una sfera dagli illimitati poteri, quintessenziale ma imperturbabile) i migliori, i più educati e intelligenti tra gli esseri umani, gli aristocratici della fisica, della psicologia, della medicina, della matematica, rivelano tutta la loro interiore, ferina aggressività, paura, bestialità, ferocia, angoscia e avidità. Lo spettacolo del mondo umano, della commedia umana, è questo.

In conflitto con noi stessi sulla Terra, altrettanto lo siamo, lo saremo nei cieli, fisici o mentali che siano. La prima autentica guerra, documentata dagli scavi del sito di Nataruk, è stata combattuta circa diecimila anni fa nei pressi del lago Turkana, in Kenya. L’ultima, forse, sarà scatenata dai micidiali ordigni posizionati intorno al pianeta.

E allora che cosa è, al giorno d’oggi, la “città celeste”? anzi, la Gerusalemme celeste? Forse l’interzona dell’immaginario profondo, che esprime una contraddizione in essere, tangenza di opposti.

Ma torniamo alla città terrestre. Tutto il nostro attuale orizzonte a quanto pare ebbe origine dalla costruzione della città. Un luogo comune attribuisce questa scoperta e innovazione alla sedentarizzazione, determinata dalla cosiddetta rivoluzione agricola. Gli eroi delle più varie mitologie gravitano intorno alle città. Così anche l’antichissima epica di Gilgamesh, il semidio che rifonda e rafforza le mura della città di Uruk, ma non la fonda. Nella mitologia sumera le arti che permettono la costruzione della città (produzione dei mattoni, agricoltura, metallurgia, urbanistica e scrittura) sono doni divini, provengono dal cielo. La civiltà babilonese perpetua questo schema locale, cosicché la città terrestre è riflesso di ciò che è celeste; il che fa della città non soltanto un conglomerato fisico di interessi economici, politici e militari estesi sul piano orizzontale verso i quatto punti cardinali, fin dove possono giungere gli eserciti o gli esattori delle imposte, ma anche e soprattutto il punto che collega virtualmente il cielo alla terra, l’asse ontologico del mondo, la via ascendente e discendente tra il divino e l’umano. Gerusalemme è, quindi, asse del mondo, fondazione divina, prima che umana. “Lì sarà il mio nome” è scritto (1 Re 8,29): il luogo della santità per eccellenza; e il centro del centro è il tempio.

È anche luogo di pace? Gerusalemme, città di Dio, è difesa da baluardi, si possono contare le sue torri e i suoi fortilizi (Sal 48,13s): un sistema complesso di difesa che presuppone la guerra. Ma la città, per quanto animata da uno spirito senza precedenti, è solo un artefatto complesso, soggetto a calamità, conquiste e distruzioni, e alla diaspora dei suoi abitanti. Così, quando l’inevitabile accade, per declino o peggio, l’asse del mondo si sposta nell’altrove per antonomasia, nel non spazio–non tempo dell’empireo, che sarà variamente concepito e popolato nei secoli a venire. Gerusalemme celeste, come si sa, è in origine una ispirazione di Paolo, che la vede libera, spirituale e madre, ma contrapposta alla città terrestre, che al contrario è schiava (Gal 4,23s).

Nelle tavole di Lucrezi questa definizione emerge a vario titolo. Gerusalemme è un cono di pulegge, pinnacoli, scivoli, obelischi e ingranaggi che ironicamente ricordano le ruote panoramiche. Una specie di Paese dei balocchi circondato da alte mura che separano il deserto. Nel deserto una donna e suo figlio ne sembrano esclusi (Agar e Ismaele? Difficile interpretazione). Poi sono sollevati da un possente turbine, ordito di linee di forza, che li cattura a mo’ di rete da pescatore.

Oppure la città, Gerusalemme, è una griglia di curiose vasche, brulicanti di solitarie figurine agitate (versione seriale del bagno rituale, il mikveh? Metafora dell’impossibilità dell’evasione dal proprio Io? Chi sa). Oppure è un labirinto, pressoché infinito e vuoto, sul quale aleggia una specie di spirito-corpo astrale femminile (la città è sempre donna). Ancora: è la città “megamacchina”, per usare il neologismo che fa da titolo a un fortunato saggio di Serge Latouche dedicato appunto alla civiltà globale contemporanea: interdipendenza da macchina autopoietica (nel senso chiarito da Humberto R. Maturana e Francisco J. Varela) evidenziata dalla forma degli edifici, ciascuno stante per una specifica funzione, all’interno di un apparato e parte propria dell’organismo.

Qui termina l’analogia, perché il rapporto verticale-orizzontale in questa particolare tavola è di complessità scalare. Le mura interne (mura del tempio?) disegnano una sagoma (femminile) dormiente. Lo Spirito del mondo, il divino, è al contrario vigile, sorgivo, attento. Il corpo disteso (la città) produce i suoi ritmi metabolici, digestivi, terrestri, ed è quindi oscuro. L’Occhio dello Spirito è invece luce diretta (puntata su chi osserva) sorgiva. Anche in altre tavole la dialettica corpo fisico-città-materia-femmina-tomba si rapporta al suo speculare corpo astrale-aria-luce-motilità-energia-luce.

Ed è qui che vorrei concludere queste serendipiche, spero non troppo confuse osservazioni. L’esistenza della città ha occupato le menti dei migliori, ma ancora non ha trovato una sua spiegazione esaustiva. La nostra specie – è noto – per almeno duecentomila anni visse sparsa in gruppi di cacciatori-raccoglitori. Talvolta si confonde questo tipo di economia di sussistenza con il nomadismo. In realtà, tutti i gruppi di cacciatori-raccoglitori sono anche territoriali, quindi sostanzialmente stanziali, ma non sedentarizzati. Una cosa è l’accampamento provvisorio, altra il villaggio, altra ancora è una struttura con divisioni e complessità interne stabili che diventerà il seme della città.

La città è un’invenzione recente, e come afferma Greg Woolf, che ha appena pubblicato un’affascinante “storia naturale” delle antiche città, non è detto che questo esperimento espansivo sui tempi evolutivi futuri sia “adattivo”, cioè destinato al successo. Ma già Peter J. Wilson, nell’ormai classico The Domestication of the Human Species (1988), rilevava la profonda differenza fra la stanzialità e la sedentarizzazione proto-urbana, osservando, tra l’altro, che la medesima struttura fisica della città, la relazione tra i suoi edifici, il modo in cui sono concepiti i singoli spazi in ciascuno di essi, sottolinea, incoraggia e sottintende il genere di divisione del lavoro, di relazione tra i sessi e classi di età, la distribuzione dei ruoli, l’attribuzione di rango, di ricchezza e di valore, nonché l’accesso o l’esclusione dai rituali del potere e della sacralità vigenti in ciascuna società sedentarizzata e complessa.

Andando a ritroso, per i rami si giunge a Durkheim/, che distinse la “solidarietà meccanica” delle società fluide, fondamentalmente orizzontale, da quella “organica” e piramidale riscontrabile già dalle prime organizzazioni politiche articolate. Le città-Stato.

Ora, perfino nella Bibbia, la nascita della città è segnata da una sorta di ambiguità. Si dice che Caino conobbe la moglie che concepì e partorì Enok, poi divenne costruttore di una città, e chiamò la città col nome del figlio, Enok. Che cosa vuol dire? Caino, dopo l’uccisione del fratello e l’apposizione del misterioso marchio, è l’uomo errante per definizione. Perché l’uomo errante fonda la città? Perché il mobile fonda l’immobile, la fissità, la stabilità? E perché le dà il nome del figlio? Rashi di Troyes commenta così: “per conservare il ricordo di suo figlio”. Cioè per conservare il nome. Non il proprio nome. Il nome del figlio. Non il passato, ma il futuro. Quindi, una sostituzione proiettiva. Sembra quasi l’anticipazione del lacaniano Nome del Padre, poiché in gioco è il nome del figlio, della discendenza, in grado di tradurre l’esperienza umana in una trama di significazioni e di ri-significazioni in divenire – come tutte le cose – ma un divenire che ricorda e ci ricorda. E a questo scopo è necessario che il segno (il nome) si materializzi, si fissi in/su/attraverso qualcosa. Il contenitore fisico delle esperienze umane soggettive e collettive trasferibili nel tempo avvenire è la città. Ma ancora non siamo giunti al nodo gordiano. Perché in mezzo al nodo c’è il tertium datur: il divino.

Ed ecco soccorrerci ancora una volta l’archeologia, la più recente. Si pensava che l’agglomerato preistorico assimilabile al primo passaggio dal villaggio alla proto-città fosse il sito di Çatalhöyük, in Anatolia. Poi, circa un quarto di secolo fa, è stata scoperta l’enigmatica Göbekli Tepe, sempre in Turchia, ai confini con l’attuale Siria. Lo scavo di questo immenso sito archeologo, tutt’ora in corso, ha avuto l’effetto di un sisma di massima magnitudo sulle teorie relative alla nascita delle prime comunità stanziali e alla costruzione delle prime città. Göbekli Tepe è un enorme complesso di santuari, risalente a circa dodicimila anni fa, tra la fine del Mesolitico e l’inizio del Neolitico, risalente dunque a un’era che precede, e di millenni, le prime comunità agricole. I costruttori di questo complesso di santuari erano cacciatori-raccoglitori, dotati di tecniche dell’età della pietra. Eppure, riuscirono a realizzare un centro religioso di proporzioni colossali: milioni di ore di lavoro, e uno sforzo organizzativo durato secoli, prodotto da popoli che vivevano di caccia e di raccolta, avendo a disposizione solo utensili di pietra, di osso e di legno. Fu il culto rivolto a divinità ormai dimenticare a produrre questa impresa titanica. Al centro, nell’asse del mondo materializzato in una proto-città santuario, non c’era l’organizzazione economica, ma un senso del sacro difficile da afferrare nel tempo attuale. Certo l’Homo religiosus tematizzato da Mircea Eliade esisteva da ancor prima. Anzi, Julien Ries riteneva che il senso del sacro fosse già presente agli albori dell’umanità. Ma c’è una grande differenza tra questa intrapresa architettonica e le varie grotte affrescate dai Cro-Magnon: le cosiddette cattedrali primitive. Queste ultime erano presenti in natura, offerte “chiavi in mano”, per così dire. La costruzione di un edificio, e ancor più di un complesso di edifici, è invece una progettazione, la creazione di uno schema. Non a caso questo schema, una volta inventato, è diventato seriale. Al di là delle apparenti differenze, la struttura architettonica basilare dei luoghi consacrati è sempre la stessa. Qui l’uomo ha espresso la sua volontà collettiva di mettersi in comunicazione con il divino, di separare il Santo in uno spazio intermedio e carico di energie tra l’altrove inconcepibile e il qui e ora dispiegabile. E usando questo accorgimento, l’uomo ha iniziato anche a trascendere se stesso, a interrogarsi angosciosamente su questo suo anelito così poco pratico. A combattere con il Dio che scava in lui voragini di senso, ad evolversi nella scala delle domande senza risposta. A giungere in questo nostro tempo, che somiglia tanto a un intervallo di calma apparente, prima di una definitiva conflagrazione.