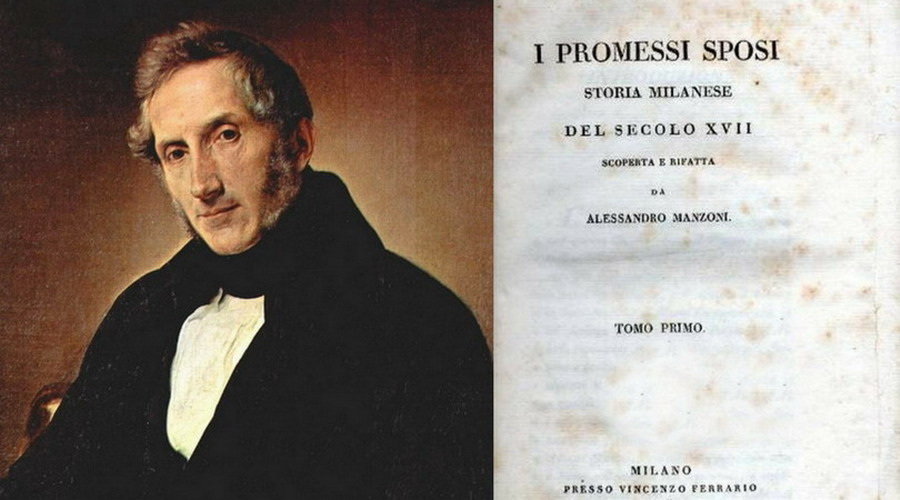

Foggia. Nonostante spesso venga ricordato esclusivamente per aver scritto il capolavoro del romanticismo italiano, Alessandro Manzoni aveva altre qualità interessanti. Basti pensare che dopo i “Promessi sposi” egli abbandona il romanzo storico a favore della più oggettiva e cruda realtà storica (“Storia della colonna infame”).

Manzoni opera da storico: estremamente avveduto, si muove con indubbia circospezione nell’ambiente sociale del Seicento. I suoi problemi non sono solo di ordine storico-contenutistico ma riguardano anche, se non soprattutto, la resa stilistica sulla pagina, l’effetto sulla mente dei lettori. Se la prima difficoltà poteva essere risolta semplicemente documentandosi, e per gli standard di Manzoni, ovviamente, nella maniera più completa possibile, il secondo pensiero richiedeva soluzioni assai più complesse. Talmente complesse da richiedere tre redazioni, ossia una riscrittura che copre all’incirca vent’anni. Tout court: un’ossessione. La verità: un’importantissima questione per uno storico, la questione per antonomasia.

Seppure sia sempre scorretto supporre rapporti deterministici fra la biografia di un autore e le sue opere, resta pur vero che il morettiano “tormento verso la verità” di Manzoni ha sicuramente influito sulla produzione letteraria, perlomeno in merito al documentarsi: mi riferisco al severo scrupolo dell’autore che investiga nelle cronache seicentesche, consulta opere di storiografia, consulta raccolte legislative dell’epoca nel modo più rigoroso possibile.

Sollecitato senza tregua da questo zelo, Manzoni non ha molte opzioni: dalla “Ventisettana” in poi – fino alla morte avvenuta nel 1873 – egli decide di dedicarsi in modo esclusivo a lavori storico-filosofici. Una presa di distanza di oltre quarant’anni; una sconfessione, piuttosto esplicita, nei confronti del romanzo; un allontanamento quasi sprezzante dalla letteratura e affini.

Questa lunga introduzione per dire che le pagine che Manzoni dedica alla peste non sono rielaborazioni romanzate del fenomeno, bensì pagine predisposte “esaminando e confrontando, con molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più d’una inedita, molti documenti, come dicono, ufiziali” (“Promessi sposi”, cap. XXXI). La ricostruzione storica è stata talmente puntigliosa che l’autore, contrariamente alla sua solita ironia e (falsa) modestia, si permette di sottolineare che tale lavoro è stato condotto con estrema diligenza. Anche perché l’epidemia risulta, nell’immaginario collettivo, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Manzoni vuole quindi rastremare l’evento della peste dalle storture e dalle fantasie, per lasciare spazio solo alla forza degli accadimenti: fatti, non dicerie.

Ma procediamo con ordine. Nei “Promessi sposi” i capitoli che riguardano la peste sono ben due, il XXXI e il XXXII. Una digressione sui trentotto capitoli piuttosto corposa, diegeticamente poco giustificabile. A meno che il fenomeno della peste non rivesta, nell’economia del romanzo, un posto chiave. Il più importante potrebbe essere che il lettore che avesse voglia di andare avanti nella storia di Renzo e Lucia non viene effettivamente invitato a saltare ai capitoli seguenti, come invece accade nel capitolo XXII, quando Manzoni introduce il cardinale Borromeo e la relativa biografia.

Sembra lecito inferire che la peste non sia solo la cornice storica dove si snodano le vicissitudini dei due fidanzati, bensì essa sia una vera e propria protagonista, qualcosa di oscuro e di incerto che avanza provocando reazioni varie negli uomini che stanno ad osservare. Non corpi, ma intelligenze e volontà si pongono pertanto come la materia autentica dell’analisi manzoniana.

L’epidemia non transita solo attraverso i corpi, in quanto corrompe anche le menti: una sorta d’isteria s’attarda nelle righe manzoniane, le quali lasciano trapelare il sospetto d’un progressivo sonno della ragione su vasta scala, e in questo modo la vicenda scivola in dramma.

Inizialmente, la prima risposta è il rifiuto, il negare l’esistenza del morbo, il dire che è qualcos’altro: più che una metafora, una menzogna che non permette l’attivazione di misure atte a contenere il rischio del contagio. I pochissimi che osano parlare di peste vengono visti come una minaccia e rischiano il linciaggio. Con l’arrivo della primavera del 1630, l’evidenza della peste diventa irrefutabile. Si tenta d’arginarla, ma ormai il disorientamento collettivo raggiunge livelli parossistici, dato che “non si sapeva più dove batter la testa per trovare il bisognevole” e “i magistrati s’eran ridotti a dire di non saper più che partito prendere” (cap. XXXII). Saltato l’apparato sociale, o meglio la facciata sociale, l’individuo si trova direttamente alla mercé del proprio destino. Il confronto con la peste è diretto, senza nessun velo o mediatore: le scelte (ri)diventano istinti.

Nonostante in quei secoli la peste fosse un pericolo che ciclicamente ritornava, nemmeno l’intellighenzia dell’epoca era ancora stata in grado di concordare un esauriente paradigma per la sua eziologia; questo “fallimento” epistemologico portava il volgo a ritenere tale calamità un indubbio fenomeno misterioso e, inoltre, autorizzava il singolo ad esercitare una personale semiotica per darsi tutte le spiegazioni di cui abbisognava. Una semiotica selvaggia che il più delle volte prendeva le mosse da costrutti religiosi. Viene così a formarsi il capro espiatorio dell’untore (cap. XXXII), con annessi rituali: pratiche di contagio mediante unzione, con velenosi unguenti, di muri e porte.

La chiusa del cap. XXXI, che riepiloga in un’istantanea la fenomenologia della peste nella città milanese, rasenta l’ignominia rispetto al verum dicere: “In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste; vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro” (cap. XXXI).

In tale ottica, è la verità a trovarsi ancora una volta esiliata dalla società umana: ciò viene evidenziato dalle scelte lessicali dell’autore – pazzia, sbalordimento, delirio, storie, sogni – termini presenti nel cap. XXXII che, ponendosi semanticamente in frizione con il termine in oggetto, non possono che trasmettere al lettore attento l’idea di un sovvertimento sistematicamente generalizzato dalla società stessa.

Visto che il discorso religioso informa in maniera piuttosto sostanziosa la genesi dei “Promessi sposi” e la vita stessa di Manzoni (la conversione al cattolicesimo), è lecito tenere a mente anche queste potenziali derive e tentare di svilupparle, nonostante la complessità e l’emergenza dei tempi che stiamo vivendo. La peste ridefinisce i confini sociali, modifica i luoghi, declina l’alterità in modi nuovi e radicalmente diversi, istiga la psiche autorizzando l’individuo a costruirsi la propria spiegazione del fenomeno e a sostenerne l’ipotetica causa.

Il deragliamento, pressoché totale, della società milanese viene riportato in modo piuttosto raffreddato e oggettivo da Manzoni: questo non solo perché l’autore vuole restare nell’alveo del resoconto storico, bensì anche perché intuisce – in modo geniale – che questa è l’unica modalità per disvelare l’orrore.

Manzoni inoltre è facilitato, in questa ricognizione storica, dal proprio modus operandi. Un’abilità analitica che amplifica l’efficacia della descrizione perché è in grado di sorvegliare e, all’occorrenza, arginare l’impeto narrativo che un tale argomento potrebbe scatenare in ogni scrittore. Ma proprio per sua indole intellettiva, Manzoni asciuga l’enfasi, descrive, limita molto il giudizio e non assolve. Vaga come una macchina da presa e, attraverso un lessico incrinato, raccoglie immagini, visualizza lo squallore di un’imperante disumanizzazione, una sorta di sconsolante e cupissimo homo homini lupus che, nei tratti più incisivi, sembra persino perdere la connotazione milanese, per divenire una sorta di documento psicologico senza luogo e senza tempo dell’allucinazione e della paura. Ne emerge un’umanità che non ha più nulla di umano: ecco a cosa può portare, sembra dirci Manzoni, l’allontanamento dalla verità.

Quali assonanze ci sono con quello che l’Italia, insieme al resto del mondo, sta vivendo in questo frangente storico? I capitoli della peste chiedono al lettore del primo Ottocento come al lettore di oggi un’applicazione e un interesse non romanzeschi. Il Covid-19 ci obbliga a uscire dalla dimensione letteraria del romanzo e a prendere sul serio la digressione. Ci obbliga a gettare uno sguardo sul passato per prendere coscienza di quello che stiamo vivendo ora, ad amare la vita perché la vita è verità.

Come scrisse il pittore Egon Schiele, “sono un essere umano: amo il mondo e amo la vita perché mi permette di essere”.